Les terrilsen quelques mots

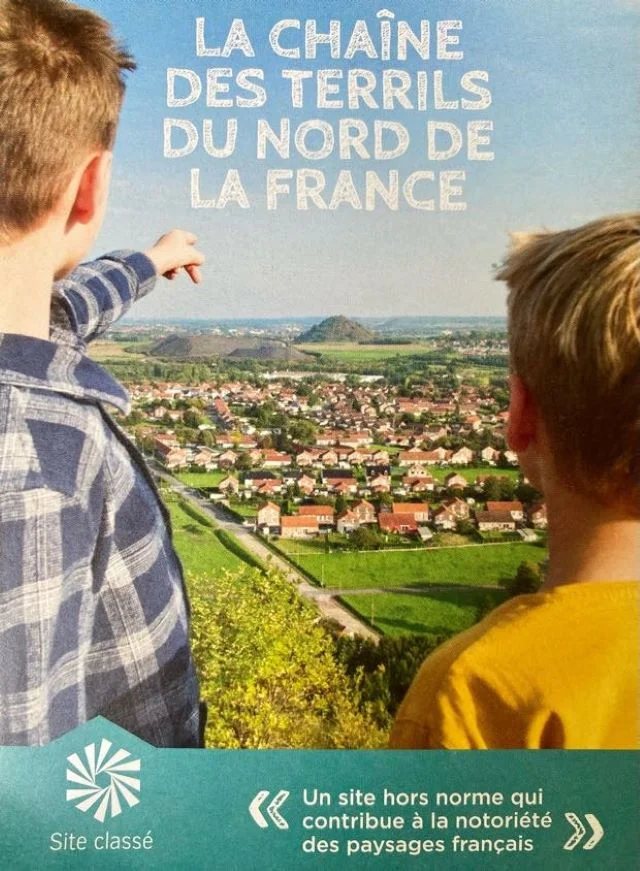

Site classé depuis 2016, la chaîne des terrils contribue à la notoriété des paysages français.

Ce classement fait suite à l’inscription des paysages miniers en tant que « paysage culturel évolutif » au patrimoine mondial de l’Unesco en 2012. Il témoigne du récent changement de regard intervenu sur un paysage original, entièrement façonné par l’homme.

Les 78 terrils formant la Chaîne des terrils présentent une très grande diversité de formes, d’usages, de végétation, de modes de gestion. Certains sont fermés au public, d’autres sont des lieux de loisirs, de découverte, de promenade, parfois même d’événements sportifs de renommées nationales. Certains enfin sont de formidables belvédères pour découvrir la richesse des paysages miniers et pour percevoir la chaîne dans son ensemble.

Érigés à partir de millions de tonnes de schiste tirées des profondeurs, les terrils sont les symboles les plus marquants de l’impact qu’a eu l’extraction charbonnière sur le territoire. Hier considérés comme des crassiers, ils sont devenus peu à peu des icônes pour le territoire. Ils sont à la fois des marqueurs du paysage et des espaces pour une nouvelle biodiversité et pour de nouveaux usages.

Le Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais comporte 339 terrils recensés. Chaque terril s’est vu attribué un numéro par les Houillères du Bassin Nord-Pas-de-Calais afin de les référencer et les exploiter. Un grand nombre de ces terrils ont été exploité mais seul quelques uns ont disparu.

Les terrils servent à l’exploitation du charbon. Le début de l’exploitation du charbon dans le bassin Minier date de 1720.

A l’origine, le terril est un amoncellement de roches stériles et de déchets. Les terrils plats sont les plus anciens, car à l’époque le charbon était acheminé par des chevaux, la pente ne devait donc pas être trop raide.

Certains sites sont des terrils coniques, ou des terrils mixtes. A la suite des fermetures, tous les terrils devaient être raser afin d’effacer toutes traces d’exploitation. Cependant en 1988 l’association la « Chaine des terrils » a été crée, afin de préserver les terrils. En accord avec une trentaine de commune, certains terrils ont donc été réaménagés en zone de loisirs, de promenades, ou des zones naturels protégés.

Ascension du Terril Bleuse Borne à Anzin

Ascension du Terril Bleuse Borne à Anzin Raismes Terril Foret

Raismes Terril Foret